法人設立を、

行政書士が伴走

大学発ベンチャー・スモールビジネスの法人設立支援 | 予防法務に強い行政書士が伴走

法人設立は、事業の成功を左右する重要な第一歩です。しかし、「何から始めればいい?」「将来のトラブルを避けたい」「複雑な手続きは専門家に任せたい」とお悩みではありませんか?

おおぐし行政書士事務所では、予防法務に強い行政書士が、単なる設立手続き代行にとどまらず、事業開始後のリスクまで見据えたアドバイスを提供。お客様が本業に集中できるよう、各種許認可から専門家連携まで、法人設立を徹底的にサポートします。

行政書士と法人設立をするメリット・デメリット

法人設立に行政書士を関与させることには、以下のデメリットとメリットがあります。

- 諸経費に加え、行政書士の報酬がかかる(デメリット)

- 法人設立について個別のアドバイスが受けられる

- 会社法等関係法令の説明を受けながら定款の記載事項(=法人の基本ルール)を決めていける

- 行政書士電子証明を使って電子定款とすることにより紙定款でかかる4万円(印紙代)が不要になる

- 事務所によってはアフターフォローサービスがある。

おおぐし行政書士事務所の法人設立支援の強み

多岐にわたる業種のお客様をサポートしておりますが、当事務所は特に行政からの許認可を必要とする法人設立において、豊富な経験とノウハウを活かした支援を提供しています。

許認可申請においては、定款の記載内容が重要な要素となるケースが少なくありません。この点について十分な知見を持たずに定款を作成してしまうと、思わぬ手続きのやり直しや遅延が発生する可能性も考えられます。当事務所では、お客様の事業が円滑にスタートできるよう、将来を見据えた定款作成をサポートし、予見されるリスクを未然に防ぐお手伝いをいたします。

一般的な法人設立の流れ

ステップ0:設立メンバーの状況確認

0でやることリストを読む

法人を作ろうとしているメンバー各個人について、以下の事項を確認しておきましょう。

※これらをすべてクリアしないと法人設立できないわけではありません。設立方法の選択肢が変わってくるだけですのでご安心ください。

- 公的な身分証明書として出せるものありますか?

- 自動車運転免許証、マイナンバーカードなど、顔写真も住所も記載されているものならば1点でOK

- パスポートなどの住所の記載がないものの場合には、住民票の写しなどの他の証明書と組み合わせることでOKです

- 印鑑又はサインが自分のだと証明する公的書類は手に入る状態ですか?

- 具体的には、印鑑証明書や、大使館や公証役場で発行できる署名証明(サイン証明とも呼ばれます)がこれにあたります。

- 法人設立の手続きを進めていくと、個人の実印を押したりサインをしたりする機会があります。そしてその時、この印影やサインが「あなたのもの」であることを公的に証明することが求められるためです。

- マイナンバーカードで電子署名できますか?

- マイナンバーカードを持っていますか?作っていませんか?

- 電子署名の付与に使えるPCやカードリーダーはありますか?

- 士業のつながりありますか?

- 司法書士さん

- 税理士さん

- 公認会計士さん

- 社労士さん

- 弁護士さん

- 行政書士など

ステップ1:法人の基本事項の決定と定款作成

1でやることリストを読む

- 基本事項を決める

- 法人を設立するために基本的かつ必須である事項について決定していきます。

- 商号(法人名)

- 事業目的

- 本店住所

- 資本金の額

- 役員の構成

- 発行可能株式総数、など

- 法人の種類(株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、等)によって決めないといけない項目は変わります。つくる法人で何を成したいかをよく検討して、最適な会社の種類を選択しましょう。

- 法人を設立するために基本的かつ必須である事項について決定していきます。

- 法人印を作る

- 必須なのは法人の代表者印1本ですが、銀行印、認めの角印、住所ゴム印、電子印影などを一緒につくる場合が多いです。

- 代表者を複数立てるときには代表者印を複数つくることも。

- 決めた基本事項をまとめて、定款案とする

- お作法に則って、基本事項をまとめて定款案とします。

- 設立メンバー全員が納得できるものを作りましょう。

ステップ2:資本金払い込みと証明書取得

2でやることリストを読む

- 定款で決めた資本金額を振り込む

- まだ法人の銀行口座はありませんので、設立メンバーの誰かの個人口座を使うことになります。

- 各自、定款に定めた金額を振り込みます。口座の持ち主も、一度引き出して口座に振り込むことで、「資本金です」とわかりやすい形にします。

- 資本金払込証明を入手する

- 具体的には通帳コピー、インターネットバンキングの場合には取引明細の印刷などにより必要な情報を示せるようにしておきます。

- 各設立メンバーが資本金を払い込んだことの証明として、用意した口座について、以下の事項が確認できる資料を揃える必要があります。(スキャンは可ですが、原則、写真は不可とされています)

- 銀行名

- 支店名

- 預金種別

- 口座番号

- 口座名義人の氏名

- 資本金払込みの取引履歴

ステップ3:定款の有効化(認証・作成完了)

3でやることリストを読む

- 定款に押印、または電子署名をする

- 紙の定款の場合:定款を3部印刷し、そのすべての末尾に設立メンバー全員が記名押印をし、各ページごとに契印(割印)もします。代理人を立てる場合には委任状が必要です。

- 電子定款の場合:定款末尾に、設立メンバー全員が電子署名を施します。代理人を立てる場合には委任状が必要です。

- 定款に印紙を貼る(電子定款の場合は不要)

- 定められた金額の印紙を貼ります。紙の定款の場合のみ印紙税の課税対象で、電子定款は印紙不要です。郵便局で買えます。

- 株式会社:4万円~(資本金額による)

- 合同会社:4万円~(資本金額による)

- 一般社団法人:なし(印紙税の課税対象ではない)

- NPO法人:なし(印紙税の課税対象ではない)

- 定められた金額の印紙を貼ります。紙の定款の場合のみ印紙税の課税対象で、電子定款は印紙不要です。郵便局で買えます。

- 公証人さんに定款を認証してもらう(合同会社の場合は不要)

- 本店住所地を管轄する公証役場で、定款認証を受けます。合同会社は認証を受ける必要はありません。

- 紙定款の場合には、予約して公証役場に出向きましょう。電子定款の場合には公証役場に出向く以外に、オンラインで認証手続きを進める選択肢もあります。

- 紙定款では、定款に押印されている印影すべてについての印鑑証明書が原則的に必要です。

- 認証手続きに代理を立てる場合には、委任状が必要です。(複数メンバーでの設立の場合には、公証役場に来られない全員分の委任状が必要となります)

- 手数料(令和6年12月1日から)

- 資本金の額等が100万円未満の株式会社で、3条件を満たすもの(発起人3人以下、設立時発行株式はすべて発起人引受、取締役会非設置):1万5千円

- 資本金の額等が100万円未満:3万円

- 資本金の額等が100万円以上300万円未満:4万円

- 上記以外:5万円

- その他手数料

- 紙の定款の場合:定款謄本発行手数料:定款謄本の発行手数料を250円×枚数(定款のページ数)分

- 電子定款の場合:電磁的記録の保存手数料:電子記録媒体にデータを保存するための手数料300円

- 電子定款の場合:同一情報の提供手数料:紙の定款の謄本発行手数料にあたる。1通につき700円

- 電子定款の場合:同一情報の書面交付手数料:上記の同一情報について書面での交付を希望する場合のみ。20円×枚数(定款のページ数)分

ステップ4:法人設立登記と代表者印登録

4でやることリストを読む

- 法務局で設立登記をする

- 設立登記と同時に、代表印の印鑑登録を届け出る

- 紙の登記申請書や、委任状を用いた登記申請をする場合には、同時に代表者印の印鑑登録を届け出る(印影を登記する)必要があります。

- 登記申請書や委任状の書面には、代表者印を押印します。つまり、その書面は、使われている代表者印が「この法人の誰の印影です」と言える状態である必要がある、ということです。法人設立の前に印鑑を登記することはできませんので、設立登記と同時にこの手続きを行わないと、登記申請書自体も効力を持ちえないのですね。(商業登記規則第35条の2)

- オンラインで登記申請を行う場合には、代表社員の印鑑登録の届出(印影の登記)は任意です。でも、押印廃止の流れの中ではありますが、代表者の印鑑証明書が必要となる場面はまだまだありますので、ここで登記しちゃうことをおすすめします。

- 紙の登記申請書や、委任状を用いた登記申請をする場合には、同時に代表者印の印鑑登録を届け出る(印影を登記する)必要があります。

- 登記後は登記完了を粛々と待ちます…法務局から登記完了のお知らせが来れば、登記完了。あなたの法人が生まれました!

ステップ5:設立後の各種手続き(口座開設・税務・社会保険など)

5でやることリストを読む

- 申請した法務局で印鑑カードを作り、印鑑証明書、登記事項証明書を入手する

- 晴れて登記が完了したら、法務局で印鑑カードをつくり、これを使って印鑑証明書や登記事項証明書の交付を受けましょう。何かと使います。

- 必要な申請書と手数料

- 印鑑カード:印鑑カード交付申請書(申請した法務局のみ):手数料なし

- 印鑑証明書:印鑑証明書交付申請書(最寄りの法務局でOK):証明書1通につき450円の手数料

- 登記事項証明書:登記事項証明書交付申請書(最寄りの法務局でOK):証明書1通につき600円の手数料

- 印鑑証明書と登記事項証明書は「登記・供託オンライン申請システム」で申請することもでき、手数料が安くなります。

- 銀行口座を開設する

- 近年は審査に時間がかかる傾向です。

- 法人の口座が開設できたら、資本金を個人口座から移すことを忘れないように。

- 国税関係

- 登記申請してすぐする手続きではありません。登記完了してから(登記完了証が通知されてから)手続きします。

- 社員または税理士もしくは公認会計士が、所轄の税務署で必要な手続きを行います

- 法人設立届

- 青色申告の承認申請書

- 給与支払事務所等の開設届出書(役員への給与だけでも提出する) 等

- 給与支払事務所等の開設届出書

- 法人設立・事務所等開設申告

- 法人青色申告承認申請書

- 消費税課税事業者選択届出書、等々

- 都道府県税関係

- 登記申請してすぐする手続きではありません。登記完了してから(登記完了証が通知されてから)手続きします。

- 社員または税理士が、都道府県税事務所や市町村役場で必要な手続きを行います

- 法人設立届書(事業開始等申請書と呼ばれる場合もあります)

- 健康保険組合に加入

- 独自の健康保険組合を作ることもあるけれど、設立の場合には原則として以下のいずれか

- 組合健保=総合型健康保険組合に加入する(総合型健康保険組合:複数の法人が共同して設立した健康保険組合)

- 協会けんぽ=全国健康保険協会(協会けんぽ、2008年に健康保険法に基づいて設立された厚生労働省所管の公法人)

- 独自の健康保険組合を作ることもあるけれど、設立の場合には原則として以下のいずれか

- 社会保険(狭義の社会保険_健康保険(介護保険を含む)と厚生年金保険)

- 登記申請してすぐする手続きではありません。登記完了してから(登記完了証が通知されてから)、初給料後出るようになってから5日以内に手続きします。

- 手続きは1本化されています。社員または社会保険労務士が所轄の年金事務所の事務センターで必要な手続きを行います。

- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届

- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(海外居住者も働いている実態があれば資格取得)

- 健康保険 被扶養者(異動)届 (役員・従業員に配偶者や子供、父母などの扶養家族がいる場合)

- 社会保険(労働保険_雇用保険)※従業員を雇用する場合のみ

- 雇用保険適用事業所設置届

- 雇用保険被保険者資格取得届

- 社会保険(労働保険_労災保険)

- 登記申請してすぐする手続きではありません。登記完了してから(登記完了証が通知されてから)手続きします。

- 社員または社会保険労務士が所轄の労働基準監督署で必要な手続きを行います。

- 保険関係成立届

- 労働保険概算保険料申告書

弊所のサービスご利用例

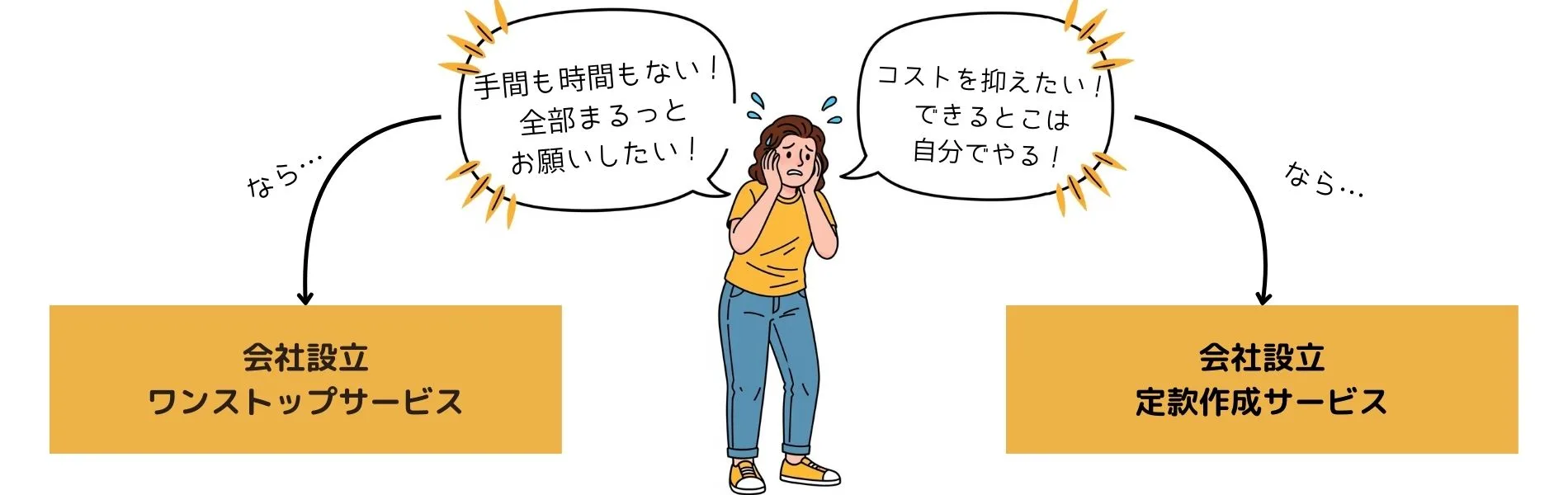

法人設立(ワンストップサービス)

事業準備に注力したいお客様におすすめ

定款作成から設立登記申請まで、ワンストップでサポート。(※登記申請は弊所の提携する司法書士事務所にて行います。)

法人設立(定款作成サービス)

設立の費用を抑えたいお客様におすすめ

定款作成を行うサービスです。行政書士電子署名も対応可能。(登記申請はご自分で行っていただきます。)

報酬額は、法人の別(株式会社/一般社団法人/合同会社/他)や発起人人数等の条件によって変動します。まずはお気軽にお問い合せください。

法人設立Q&A

Q1: 行政書士には会社設立のどこまでを依頼できますか?

「会社の憲法」ともいわれる最も重要な書類「定款」の作成と、公証役場での定款認証手続きの代行が、会社設立における行政書士の主な役割です。当事務所では、お客様の事業内容や将来のビジョンを丁寧にヒアリングし、将来の事業拡大や許認可申請にも対応できるよう定款を作成いたします。その後の法務局への登記申請は司法書士の業務範囲となりますが、お客様のご要望に応じて、司法書士またはワンストップサービスにお繋ぎし、登記完了までスムーズにサポートします。

関連記事 こちらの解説記事では、事業拡大に付き物の「手が回らない」問題に、新人を雇用する以外の「行政書士を顧問にする」という方法でのメリットをお伝えしています。

Q2: 建設業や飲食店を開業したいのですが、設立時に注意することはありますか?

建設業や飲食業、古物商など、特定の事業を始めるには、会社設立とは別に行政の許認可が必要です。許認可の要件には、資本金や役員構成、事業目的などが関わってくるため、定款作成の段階からこれらを見据えておくことが非常に重要です。当事務所では、許認可申請も得意としておりますので、設立から事業開始まで一貫して支援提供できます。

関連記事 こちらの解説記事では、物件契約や内装工事の前に知っておくべき、許認可要件と事業開始までの理想的なスケジュールを説明しています。

Q3: 会社設立と合わせて、助成金や補助金の相談もできますか?

はい、もちろんです。創業時に活用できる助成金や補助金は数多くあります。どのような制度が利用できるかをご案内し、事業計画書の作成から申請手続きまでサポートいたします。設立手続きと並行して進めることで、スムーズな資金調達が可能になります。

関連記事 創業時の助成金、補助金を導入するコツについては、こちらの解説記事で詳しく解説しています。

Q4: 株式会社と合同会社、どちらの形態が自社に適していますか?

どちらを選ぶべきかは、お客様が描く事業の将来像によって決まります。外部からの資金調達や上場を目指すなら株式会社、まずは費用を抑えて自由度高く事業を始めたいなら合同会社、というように優先順位によって最適な選択は異なります。こうした点を踏まえ、お客様のビジョンを丁寧にお伺いした上で、専門家として最善の法人形態をご提案します。

関連記事 こちらの解説記事では、これから法人設立する方へ、あなたの事業に合う法人形態の選び方を解説しています。早わかりチャート付き。

Q5: 資本金は1円でも会社を設立できますか?その際の注意点は?

はい、法律上は1円から株式会社や合同会社の設立ができます(法人形態による。財産の要件自体ががなかったり、逆に数百万を要求する法人形態もあります)。ただし、資本金は会社の財務基盤や信用度を示す重要な指標です。円滑な融資や取引に繋がるよう、また事業に必要な許認可の要件を満たすためにも、1円という最低額にとらわれず、事業計画に基づいた適切な資本金を設定することが、その後の事業展開をスムーズにします。お客様の事業計画に最適な資本金額を一緒に検討し、ご提案しますので、お気軽にご相談ください。

関連記事 こちらの解説記事では、「1円起業」が抱える融資や取引上の実務的リスクや、事業を安定させるための体力(資本)の考え方を詳しく説明しています。

法人設立のポイント解説

法人設立のポイントを解説した、ポイント解説記事は、こちらのページにまとめてあります。

お気軽にご相談ください。

- 初回相談は無料です。

- 行政書士には秘密保持の義務が課せられております。

- フォームに入力されたメールアドレス以外に、当事務所から連絡差し上げることはいたしません。