「海外化粧品を輸入して売りたい!」実務ガイド:基礎知識編 | 成功へのロードマップと全4ステップの全体像

海外の展示会や旅行先で、素晴らしいパッケージのソープや香りの良いバーム、現地ならではの原料が使われたスキンケアシリーズを見つけた。「これを日本でも広めたい!」

ビジネスの種は、こうした直感から生まれることが少なくありません。でもここで、その国と日本とは別の国、つまり法律が違うことを思い出す必要があります。トイレタリー、香水、スキンケア、メイクアップ、バス用品、ネイル…このあたりの製品を日本で扱う上で避けて通れないのが、「関税法」「薬機法[1]」そして「景品表示法[2]」です。

「これは化粧品?それとも雑貨?」「自分で許可を取るべき?」「成分は日本の基準に合っている?」

本記事では、あなたが手にしたその製品を、法的ハードルをクリアして日本の店頭に並べて販売するためのルートを、2026年の最新規制に基づき行政書士が解説します。

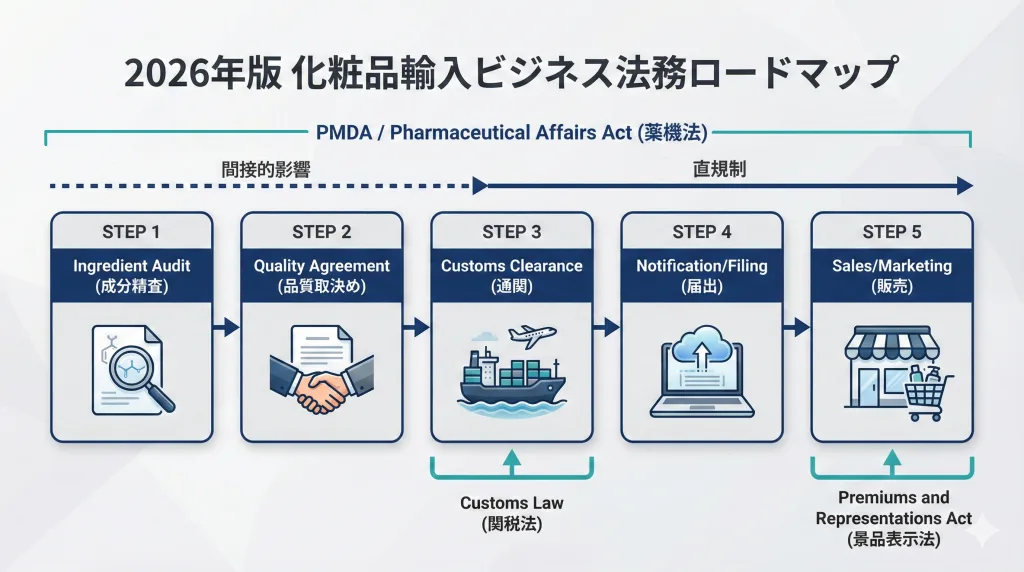

2026年最新:海外化粧品輸入実務 4ステップ徹底解説(連載中)

化粧品の輸入販売を成功させるには、大きく分けて4つの山を越える必要があります。現在、当事務所では各ステップの「失敗しないための勘所」を連載形式で詳しく解説しています。

- 基礎知識編:税関をクリアして輸入販売するために まずはここから。この記事です。関税法と薬機法が交差するポイントです。通関で荷物を止めないための事前準備を整理します。

- Step 1:その製品、日本で売れる?成分チェックと日本名特定 「海外で人気だから」という理由だけで輸入するのは危険です。日本の化粧品基準に適合するか、全成分を精査することから始まります。ここでの判断ミスは全回収のリスクに直結しますのでしっかりチェックすべきポイントです。 記事:成分チェックの実務プロセスはこちら

- Step 2:海外メーカーとの品質取決め(GQP)と交渉(3/3公開予定) 輸入化粧品の最大の難所はここでしょう。日本のルールを守るために、海外メーカーにどう動いてもらうか。契約のコツを伝授します。 記事:海外メーカーとの交渉術はこちら

- Step 3:2種類の「業許可」の取得 「製造販売業」と「製造業」の許可。人的要件(三役)の常勤性など、実務上の壁を解説。記事:化粧品製造販売業許可取得の完全ガイド はこちら

- Step 4:販売開始のための届出実務(3/6公開予定) 海外メーカーの登録と、化粧品製造販売届。スムーズな届出の進め方を解説します。2026年のデジタル申請(FD申請)についても触れます。 記事:2026年版・届出実務のガイドはこちら

ビジュアル解説:化粧品輸入を支える「3つの法律」と「4ステップ」

立ち上げ前に解決しておきたい「2つの不安」

輸入ビジネスを始めるにあたって、多くの方が抱く不安についても答えを用意しています。

1. 予算はどのくらい準備すべき?

「許可を取るのにいくらかかるのか?」は最も多い質問の一つです。 資金計画に不安がある方は、こちらのコスト試算ガイドが参考になります。 記事:化粧品ビジネス立ち上げ費用、ぶっちゃけいくら?(2/20公開予定)

2. 手続きのやり方は?

「窓口に行って相談すべきか、それともオンラインで完結させるべきか?」 2026年の最新申請トレンドであるオンライン申請の注意点はこちらの記事を確認してください。 記事:窓口申請 vs オンライン申請、どっちが正解?(2/13公開予定)

行政書士大串の「実務の現場」から:2026年のデジタル申請と窓口のリアル

2026年、FD申請のオンライン申請が導入されてから久しいですが、まだまだ「落とし穴」もあります。

【ここが泥臭いポイント!】

オンライン申請(ゲートウェイ申請)は確かにPCの前でできちゃいますので、「楽ちん」「片手間にささっと終わらせられるはず」、とか思いがちなのですが、そうもいかないことも多々ありまして…。例えば一度送信ボタンを押してしまうと、軽微な修正であってもシステム上「取り下げ・再申請」が必要になることも。これで数日のタイムロスが生まれたりするのです。

特に、輸入確認証(旧、薬監証明)の発行において、税関から「この情報では通関できない」とストップがかかった際、役所とシステム上でやり取りするだけでは埒が明かないことも。そんな時、当事務所ではあえて窓口の担当者と直接コンタクトを取ることで、「システムの裏側で何が起きているか」「何が問題となっているのか」を把握することができ、迅速な修正案の提示につなげられた、という例があります。

デジタルな時代ですが審査の判断を下すのは人。だからこそ、最後は「人と人の交渉力」が実務のスピードを決定づける。これが私の実感です。

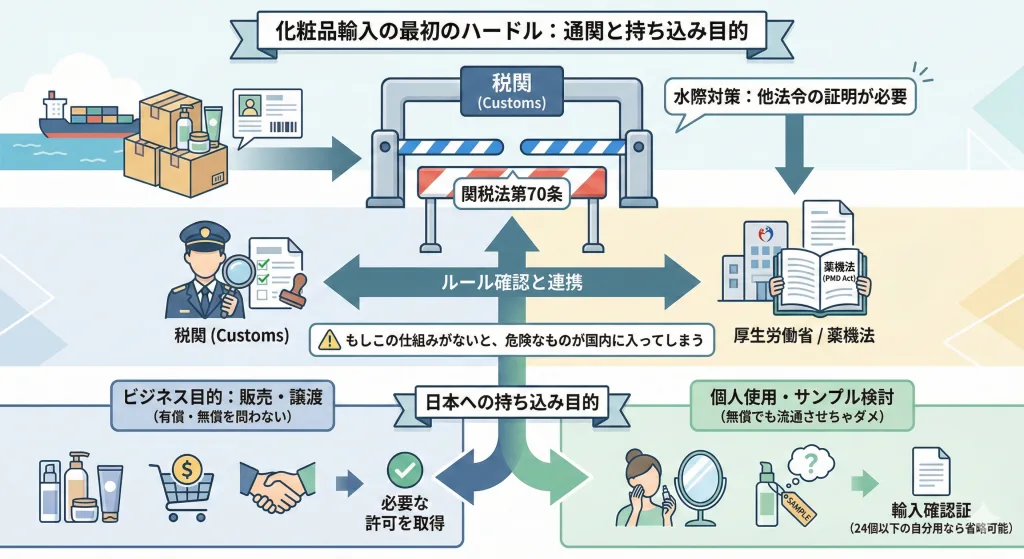

1. 第一のハードル「通関」:その荷物は誰用?「日本への持ち込み目的」で変わる3つのルート

輸入することを考えると、まず最初に乗り越えなくてはならないハードルといえば、通関ですよね。

このハードルを超えるためにしっかり固めておくべき事があります。それは、あなたが「何のために」その製品を日本に持ち込むのか、という「日本への持ち込み目的」です。

これはなぜかというと、日本の水際を守る通関のルールの本家本元である関税法に「日本の法律ルールがあるものは、それをクリアしていることを税関で証明しないと通関させません」という旨の定めがあり、化粧品は薬機法にルールを定められたものであるからです。

これを「他法令(たほうれい)の証明」と呼んだりもします。

まず関税法からお話しますね。これは条文がズバッと答えですのでそのまま引用します。

関税法 第70条(証明又は確認) 他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの(以下この項において「許可、承認等」という。)を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。

2 略

3 第一項の証明がされず、又は前項の確認を受けられない貨物については、輸出又は輸入を許可しない。

- なぜこの仕組みがあるのか もしこの仕組みがないと、厚生労働省(薬機法)が「危険だ」と言っているものでも、税関が「関税さえ払えばOK」と通してしまい、国内の安全が脅かされてしまいます。「日本のあらゆる輸入規制の最終チェック(水際対策)は税関で行う」というルールになっているのが、この関税法第70条のポイントです。

続いて薬機法ですが

よく知られている通り、化粧品は薬機法により、定義され(第2条第3項)、規制がなされている物たちです(第1条)。

そして製造又は輸入した化粧品を販売、貸与、授与する行為は「製造販売」といい(第2条第13項)、必要な許可を得なければなりません。薬機法ではこの行為に「有償・無償を問わない」ことは超重要ポイントとしてお伝えしておきます。つまり、無料で人に譲る行為も「製造販売」です。

ここでルートの分かれ目となるのが、「製造販売」に該当するか、しないかです。する場合はビジネス目的ですよね。そしてしない場合ですが、例えば、今後その化粧品を商材とするかどうかで社内で検討するためのサンプルとして持ち帰りたい場合だったり、自分で消費するために持ち帰りたい場合だったり、ということが化粧品では考えられるかと思います。

もちろん製造販売に該当しない場合も想定されてルートは整備されています。そのような場合には、「輸入確認証」というのを受けることで薬機法をクリアして輸入することができるというふうに定められています。そして、自分で消費する事が明らかといえる場合にはこの輸入確認証さえも省略してもいいことにさえなっています。

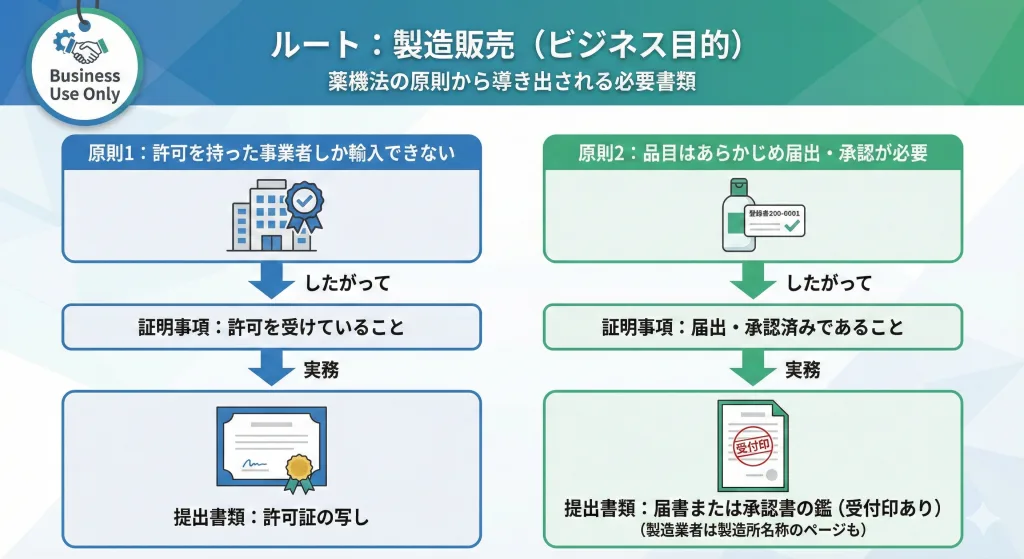

①化粧品の輸入で証明すべきもの(製造販売するルート)

さて、輸入目的が製造販売するための場合の、化粧品の輸入で証明すべきものについて説明します。

薬機法をクリアしていることを「輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければな」りませんが、この場合具体的に何を証明するのでしょうか。

ここで重要になるのは以下の2つの薬機法の原則。

- 化粧品の輸入は薬機法上の許可等(製造販売業許可又は製造業登録)を得た事業者にしか認められていないということ

- 化粧品はあらかじめ品目ごとに厚生労働大臣に届け出、又は承認を受けなければならないということ(第14条の9第1項及び第14条第1項)

したがって、その化粧品を製造販売する場合に、証明することは以下の2点ということになります。

- 薬機法に基づく製造販売業や製造業の許可等を受けていることの証明

- 輸入しようとする品目が薬機法に基づく届出をしたこと又は承認を受けていること若しくはそれを受けるための申請を行っていることの証明

具体的にいうと、化粧品の場合には以下の文書の写しを提示しますね。

- 化粧品製造販売業許可証、化粧品製造業許可証又は化粧品製造業登録証の写し

- 化粧品製造販売届書又は化粧品製造販売承認書の鑑で、受付印や受付票のあるもの

- (製造業者の場合に限る)化粧品製造販売届書又は化粧品製造販売承認書の、製造所名称のところの当該製造業者が確認できるページの写し

注意点として、以下を押さえておきましょう。[3]

- 原則的に、証明に用いた文書の住所と、B/L(船荷証券)やAWB(航空運送状)のConsignee(荷受人)欄の住所が一致する必要があります。念の為INVOICEの送付先の記載も揃えておきましょう(INVOICEは2012年10月1日に関税法が改正されたときに税関が必要と認めた場合のみ提出を求められるとされましたが(関税法第68条)、通関業者さんはまだ求めてきますので)。

- 通関業者に通関業務を委託する場合には、証明文書類はPDF化してあらかじめお渡ししておきましょう。通関がスムーズになります。通関業者がNACCSを通して申告してくれるはずです。

- 「品目の名称」、「製造販売業者名」、製造業者が輸入する場合の「製造所名」は、ハイライトしておくと、税関での確認作業がちょっとスムーズになるそうです。

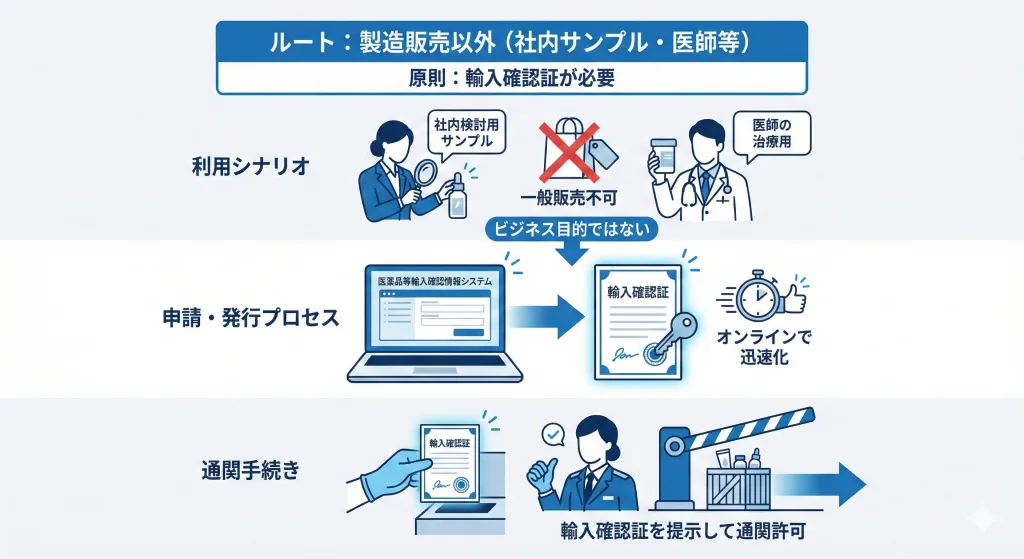

②化粧品の輸入で証明すべきもの(製造販売でないルート)

続いて、輸入目的が製造販売でない場合の、化粧品の輸入で証明すべきものについて説明します。

今後その化粧品を商材とするかどうかで社内で検討するためのサンプルとして持ち帰りたい場合や、お医者様が患者さんの治療のために輸入する場合などがこれに該当します(これから検討するのだから、品目ごとの届出などまだやってないのも当然のことですし、化粧品を取り扱うための業許可や登録を済めていないことも説明が付きますからね)。

薬機法をクリアしていることを「輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければな」りませんが、この場合具体的に何を証明するのでしょうか。

ここで重要になるのは薬機法の目的ですね。ざっくりいうならば以下の感じになるでしょうか。[4]

- そもそも、「化粧品について、無許可、無登録品又は不良品などを国内に流通させない」ことも薬機法の目的であること(許可業者だけを規制しているわけではないのです)。

- なのでそれを未然に防ぐために、厚生労働省では、通関前に輸入者に輸入目的等を申告させて、問題がないと判断した場合に「輸入確認証」を発給することとした[2]

というわけで、このルートですと、「輸入確認証」を税関に提示することになります。ちょっと前までは「薬監証明」と呼ばれていました。

ではどうやって輸入確認証を入手するかですけれど、令和7年7月1日よりオンライン申請が原則となってます。

【医薬品等輸入確認情報システム】https://impconf.mhlw.go.jp/aicpte/page/login.jsp

一回のみとかでしたら特に不要ですが、繰り返す可能性が在る場合は、GビズIDをお持ちだと入力がちょっとばかし楽かもしれません。 でも代行者を登録する際「GビズID」での登録だとエラーが出る場合があるようで、その時には「GビズIDを利用されない方」の「アカウントの作成はこちら」より登録する方法でうまくいくようです。

輸入確認申請は、必要情報が揃い次第やっつけちゃうことをお勧めします。船荷証券(B/L)か航空運送状(AWB)が発行されれば基本的に記載必要な情報は揃うかと思います。この場合化粧品は未到着なので、輸入確認申請書の「輸入年月日」の欄には到着予定年月日を記載することになりますね。

地方厚生労働局へ郵送していたときには、おおよそ3-7営業日程度で輸入確認証が発行されるとご案内していましたが、オンライン申請になって翌日に出たりと随分早くなった印象です。

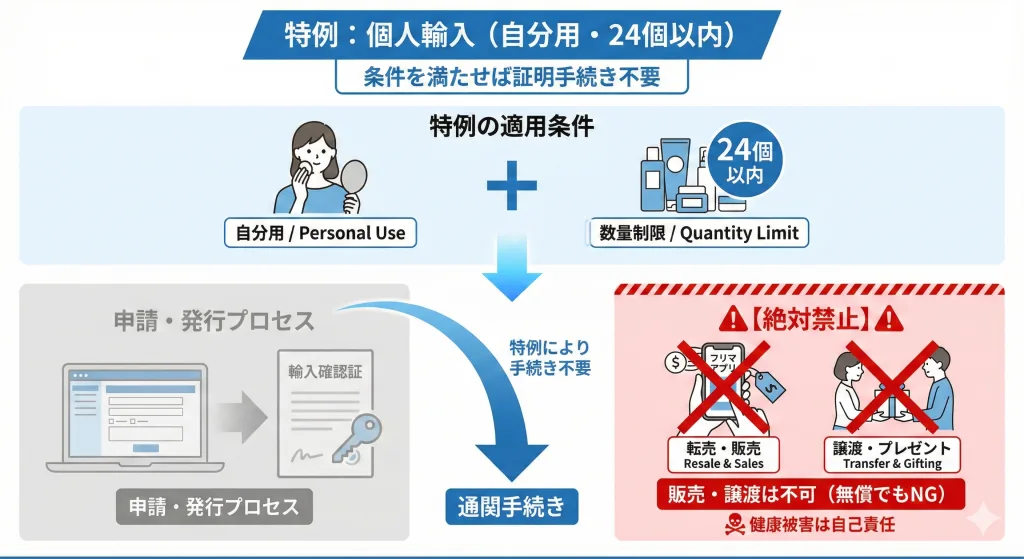

③化粧品の輸入で証明すべきもの(製造販売でないルートの特例:少数を個人輸入)

最後に、②のルートの特例を紹介します。

個人が自ら使用する場合などは、輸入者個人がその品質・安全性を自己責任で管理することを前提に、一定の数量内であれば税関での証明手続き(薬事に関する確認等)を不要とする例外規定が設けられています。

つまり、自分が使う分だけを持ち帰るなら、薬機法の「特例」により特別な手続きなしで輸入できるんです。

化粧品の場合、標準サイズで1品目24個以内であれば、原則求められる薬機法上の証明を省略して、税関の判断のみで輸入することが認められています。

リスク: 厚生労働省の指針(医薬品等の個人輸入に関するトピックス)では、個人輸入について以下のようなルールと制限が示されています。

- 「数量」の制限: これを超える場合は、たとえ個人使用であっても原則として手続きが必要になります。

- 品質・有効性・安全性の未確認: 日本の薬機法に基づく確認が行われていないため、人体に有害な物質が含まれていたりするリスクがあります。

- 健康被害は「自己責任」: 万が一、副作用や健康被害が起きても、国内の救済制度の対象にはなりません。

- 譲渡の厳禁(無償であっても不可): 個人輸入は「輸入者自身が使用すること」を条件に認められた特例です。他人に売ることはもちろん、タダであげる(譲渡)ことも法律で禁止されています。

【最大の注意点】 「多めに買ったからメルカリで売ろう」「友達に頼まれたから実費で渡そう」……これらはすべて、特例の範囲を超えた「無許可販売」として薬機法違反(刑事罰の対象)になります。たとえ一度使った中古品であっても、海外製品の転売は厳しく制限されています。展示会などで「まずは試供品として配る」「知人に配るお土産」も法律違反ですので、お気をつけください。

ビジネス展開前のリサーチ目的であっても、関税法第70条により、税関で「薬機法上の証明(業許可証など)」を求められた際に立ち往生するケースは存外に多いのです。

④まとめ

税関というゲートで分かれるルートを整理しておきます。

| ルート | 日本への持ち込み目的 | 薬機法の許可・手続き | 販売・譲渡の可否 |

|---|---|---|---|

| ① 製造販売するルート | 日本で販売する、不特定多数に配る | 必要(許可/登録・届出/承認) | 可能 |

| ② 製造販売しないルート | 検討用サンプル、展示会用、自分が使う(24個を超える)、医師による医療目的 | 必要(輸入証明) | 厳禁(違法) |

| ③ ②の特例少数個人輸入ルート | 自分が使う24個以内 | 手続不要、税関確認のみ | 厳禁(違法) |

2. その製品は法的に「何」か?(該当性判断)

あなたが「トイレタリー製品」として見つけたものは、日本の法律では以下のいずれかに分類されます。

- 化粧品: 石けん、シャンプー、スキンケア、香水など、身体を清潔にし、美しくするもの。

- 医薬部外品(薬用化粧品): 「ニキビを防ぐ」「殺菌・消毒」などの効能を謳うもの。承認ハードルが格段に上がります。

- 医療機器、医薬品:化粧品でも医薬部外品でもないもの

- 雑品(雑貨): 身体に使用しない芳香剤や、住居用の除菌剤など。薬機法の対象外ですが、効能表示に制限があります。

【2026年の注目領域】

- フェムケア製品: 吸水ショーツ(雑品)か、月経カップ(医療機器)か。

- 除菌・消臭: 2025年に新設された「物品用消毒剤(部外品)」への該当性。

3. なぜ「伴走型」の専門家が必要なのか?

ネット上の手続き解説だけでは解決できない「泥臭い実務」が、輸入ビジネスには必ず付いて回ります。

- 「メーカーが詳細な成分表をくれない」

- 「FD申請ソフトが最新のOSで正常に動かない」

- 「景表法を意識しつつ、どこまで魅力的な広告表現が可能か」

当事務所では、単なる書類作成にとどまらず、海外メーカーとのNDA締結から、2026年の最新デジタル環境への対応、さらには広告・物流まで、あなたのビジネスに「伴走」します。

まとめ:あなたの直感を、確かな事業へ

海外で見つけたその製品には、日本を変えるポテンシャルがあるかもしれません。その熱量を、確実なコンプライアンスで支えるのが私たちの仕事です。

「まずはこのサンプルをどうにかしたい」という小さな悩みから、本格的なブランド立ち上げまで。プロフェッショナルにご相談ください。

おおぐし行政書士事務所へ相談するメリット

当事務所は東京都練馬区を拠点に、スタートアップから輸入商社まで幅広くヘルスケア法務のサポートを提供しています。

単なる「代書人」として書類を作るだけではありません。2026年の複雑な法規制を逆算し、「御社のビジネスが安全に継続できるかどうか」という視点で伴走致します。特にフェムテック分野などの境界領域の判断は、行政書士の専門知見が最も活きる場面です。

これから輸入ビジネスを本格化させたいという方は、ぜひ一度お問い合わせください。

参考

- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

- 不当景品類及び不当表示防止法

- 2025(R07)0630事務連絡「医薬品等輸入手続質疑応答集(Q&A)について」

- 関東信越厚生局「医薬品等の輸入手続について」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/iji/iyakuhin_yunyu.html(2026年1月22日閲覧)

※免責事項:本記事の内容は執筆時点(2026年1月)の法令・実務に基づいた個人的見解です。実際の申請にあたっては、管轄官庁や専門家へ最新情報をご確認ください。

お気軽にご相談ください。

- 初回相談は無料です。

- 行政書士には秘密保持の義務が課せられております。

- フォームに入力されたメールアドレス以外に、当事務所から連絡差し上げることはいたしません。