【医療機器ポイント解説】医療機器?福祉用具?それとも? ヘルスケア事業化へ、3つのルートと成功戦略を徹底解説

【医療機器ポイント解説】医療機器?福祉用具?それとも? ヘルスケア事業化へ、3つのルートと成功戦略を徹底解説

「画期的なヘルスケア製品で、人々の健康に貢献したい。その製品を『医療機器』や『福祉用具』として、広く世の中に届けたい」

高い志を持つスタートアップや大学発ベンチャー、起業家や開発者の方たちにとって、そのビジョンを実現する道のりは、希望への道であるとともに、疑問だらけの道でもあるでしょう。

「薬機法への対応は何から手をつければ?」

「健康保険や介護保険の対象になるには、どうすればいい?」

「そもそも、医療機器を目指す以外の道はあるのだろうか?」

これらの問いは、事業の根幹に関わる重要な戦略の岐路です。

この記事では、機械器具(アプリケーション、プログラムを含む)でもってヘルスケア市場に参入するための3つの主要なルート(医療機器・福祉用具・雑品)を示して、それぞれの道筋で何をすべきか、どんな戦略が描けるのかを解説します。自社の製品とビジョンに最適なルートを見つけ、事業成功への確かな一歩を踏み出しましょう。

事業戦略の岐路:市場参入の全体像を掴む

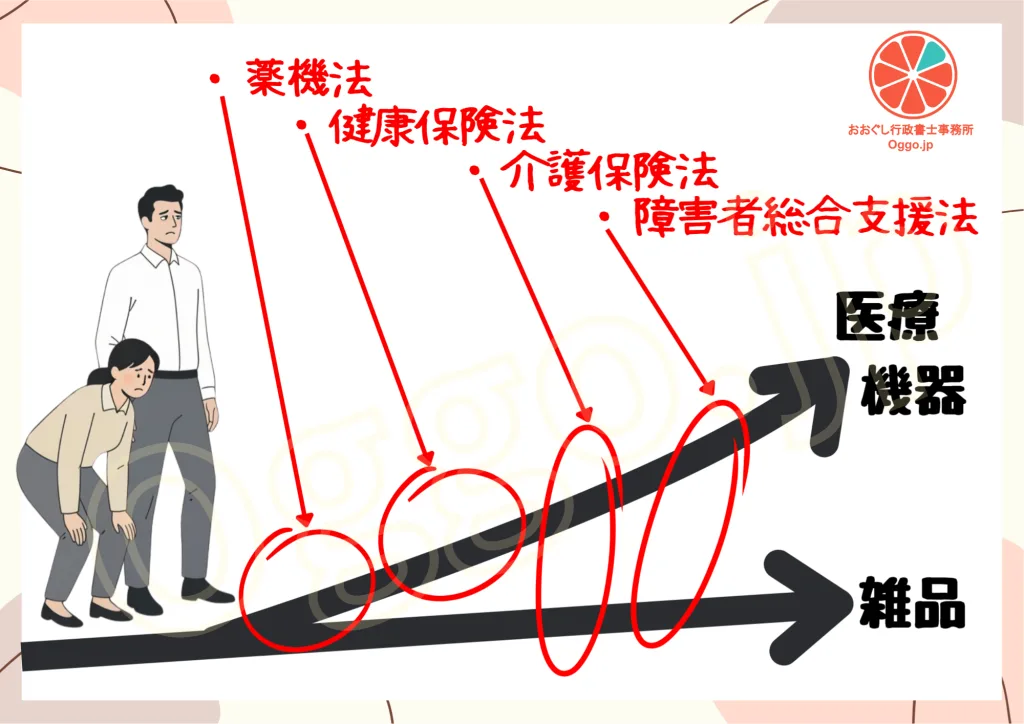

ヘルスケア製品の事業戦略を考える上での全体像は、以下の階層で捉えると非常に分かりやすくなります。まずは製品の法的「土台」をどちらにするかを決め、その上にどの「公的給付」を上乗せしていくか、という視点です。

ステップ1:土台を決める ― あなたの製品は「医療機器」か、「雑品」か?

すべての戦略は、あなたの製品が薬機法の定義に当てはまるかどうか、という最初の大きな分かれ道から始まります。

- 選択肢A:【医療機器】として、国の規制のもとで信頼を築く道

- 概要: 「疾病の診断、治療、予防」「身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすこと」を目的とする製品です。薬機法に基づき、製品のリスクに応じた国の承認・認証・届出といった手続きが必須となります。

- 目指す市場: 病院、クリニック、家庭など、医療の文脈で使われる市場。

- メリット: 国が有効性・安全性の基準を定めており、社会的信頼性が非常に高い。

- ハードル: 薬機法に基づく厳格な承認プロセスと、QMS(品質マネジメントシステム)体制の構築を前提とした流通上の許可整備が必須。開発期間が長く、臨床試験などで多額のコストがかかる場合がある。

- 選択肢B:【(戦略的)雑品】として、スピーディーに市場へ参入する道

- 概要: 医療的な効果をうたわず、一般的な健康増進や美容目的等の製品(健康器具・美容器具)等です。

- 目指す市場: ドラッグストア、ECサイト、量販店など、広範な一般消費者市場。

- メリット: 薬機法に基づく体制づくりや許認可プロセス、書類整備が不要なため、開発から上市までのスピードが圧倒的に速い。自由な価格設定とマーケティング戦略が可能。

- ハードル: 医療保険や介護保険といった公的保険は一切使えない。広告・表示で少しでも医療的な効果を暗示すると、薬機法違反となるため、徹底したリーガルチェックが不可欠。

ステップ2:価値を高める ― どの「公的給付」を上乗せするか?

上記の土台の上に、以下の公的給付制度を戦略的に「上乗せ」していくことで、販路とビジネスモデルを強化できます。

- 上乗せオプション①:【健康保険】(「医療機器」の土台が必須)

- 「医療機器」として承認された製品の中から、さらに国の審査を経て一部が保険適用の対象となります。これにより、安定した医療市場への本格参入が可能になります。

- 上乗せオプション②:【介護保険の福祉用具】(「医療機器」「雑品」どちらの土台でも可能)

- 製品が「医療機器」か「雑品」かに関わらず、高齢者等の自立支援を目的とする「福祉用具」の品目に合致すれば、介護保険の給付対象となり得ます。これにより、在宅介護市場という巨大な市場への扉が開かれます。

- 上乗せオプション③:【障害者総合支援法の補装具】(さらに追加可能なオプション)

- 上記の制度とは別に、障害を持つ方のための「補装具」として認定されれば、さらなる公的給付の対象となり、販路を広げることができます。

【応用戦略】二段階での市場拡大

対応可能な製品種に限られる手段ですが…。

まずは「雑品」として迅速に市場投入し、ブランド認知度と顧客基盤を確立。そこで得た収益とデータを基に、次のステップとして「医療機器」の承認を目指す、というスタートアップならではの柔軟な戦略も考えられます。

【ケーススタディ】身近な製品に学ぶ、ルート選択の実例

- 事例1:電動歯ブラシ ―「目的」でルートが変わる日本では、「歯垢を除去する」という清掃目的であれば【雑品ルート】ですが、「歯肉炎の症状を改善する」という医学的効果をうたうなら【医療機器ルート】となり、全く異なる開発・申請プロセスが必要になります。一方で、この分類は日本独自のものである点に注意が必要です。例えば、米国(FDA)や欧州(EU)では、電動歯ブラシは一般的にクラスⅠの医療機器として扱われます。特に欧州では、単なる清掃目的の製品であっても、身体に作用する能動的な機器として医療機器の規制(MDR)の対象となる場合があります。アジア各国でも同様に、日本とは異なる規制が設けられています。このように、海外展開を視野に入れる場合は、日本の常識が通用しないことを念頭に置く必要があります。

- 事例2:電動車いす ― 日本と海外で分類が異なる日本では、主に介護保険法上の【福祉用具ルート】や、障害者総合支援法上の「補装具」としてのルートがありますが、EUや米国では【医療機器ルート】で規制されます。海外展開を目指すなら、この違いを初期から認識することが極めて重要です。

まとめ:未来の創業者へ贈る4つのアドバイス

- 事業の核となる「目的」を定めましょう。それがあなたの製品を3つのルートのどこへ導くかを決定します。

- 承認(薬機法)、健康保険適用、そして福祉用具としての給付対象化は、それぞれ全く別のプロセスです。目指すルートによって、乗り越えるべきハードルは異なります。事業計画を立てる際は、これらの違いを明確に理解しておく必要があります。

- 開発を本格化する前に、一度専門家にご相談ください。どのルートを目指すかという初期の戦略設計が、後の時間とコストを大きく左右します。

- 最初からグローバルな視点を持ちましょう。海外展開を少しでも視野に入れるなら、開発の初期段階から国際基準(ISO 13485など)を意識することで、将来のコストと時間を大幅に節約できます。

あなたの事業戦略を、成功へと導くために

「自社の製品とビジョンは、どのルートを目指すべきか?」

「具体的な事業計画と、それに必要な許認可の全体像を知りたい」

当事務所では、そんなヘルスケア分野の起業家や開発者の皆様の戦略立案から事業化まで、法務面から強力にサポートします。

「医療機器ルートの具体的な承認プロセスは?」

「ISO 13485に対応したQMSやリスクマネジメントはどう進める?」

こうした具体的なご相談に、専門家が伴走します。未来の事業を守り、育てるために、まずは初回無料の事業相談をご活用ください。

お気軽にご相談ください。

- 初回相談は無料です。

- 行政書士には秘密保持の義務が課せられております。

- フォームに入力されたメールアドレス以外に、当事務所から連絡差し上げることはいたしません。