【医療機器ポイント解説】そのビジネスに必要?医療機器の販売・貸与業の許可届出と遵守事項

はじめに

医療機器ビジネスは、製品を「作る・市場に出す(製造販売業)」だけでなく、それを「売る・貸す(販売業・貸与業)」という重要な役割があって初めて成り立ちます。しかし、コンタクトレンズや家庭用マッサージ器など、身近な製品を扱う販売店やレンタル事業者であっても、薬機法(医薬品医療機器等法)に基づく「許可」や「届出」が必要になることをご存じでしょうか。また、その許可や届出が不要であっても遵守事項が定められていることまでも、ご存知でしょうか。

本記事では、自社のビジネスに許可が必要か否かを判断するためのポイントと、遵守事項を、扱う医療機器の種類から分かりやすく解説します。

「医療機器ビジネスは、製品を『作る・市場に出す(製造販売業)』と、それを顧客に届ける『売る・貸す(販売業・貸与業)』が車の両輪となって成り立っています。しかし、コンタクトレンズや家庭用マッサージ器といった身近な製品を扱うビジネスであっても、薬機法(医薬品医療機器等法)に基づく『許可』や『届出』が必要になるケースがあることは、ご存じでしょうか。さらに、許可や届出が不要なクラスⅠの医療機器でさえ、守るべきルール(遵守事項)が定められていることは、意外と知られていない事実です。

本記事では、『自社のビジネスに許可は必要なのか?』『届出で済むのはどんな場合か?』『許可不要でも守るべきルールとは?』といった疑問に答えるため、扱う医療機器の種類別に判断のポイントを解説します。

販売業・貸与業とは?

薬機法における「販売業」と「貸与業」は、文字通り医療機器を販売したり、貸与(レンタルやリース)したりするビジネスを指します。

- 販売業: いわゆる「仲卸し」(製造販売業はそれで言うと「元売り」です)。医療機器を、薬局や店舗、インターネットなどを通じて消費者や医療機関に販売する事業です。

- 貸与業: 医療機器を、顧客に対してレンタルやリースといった形で、期間を定めて貸し出す事業です。

重要なのは、これらの行為を「業として」、つまりビジネスとして反復継続して行う場合に、薬機法の規制対象となるという点です。

1. 許可・届出の要否は「扱う医療機器の種類」で決まる

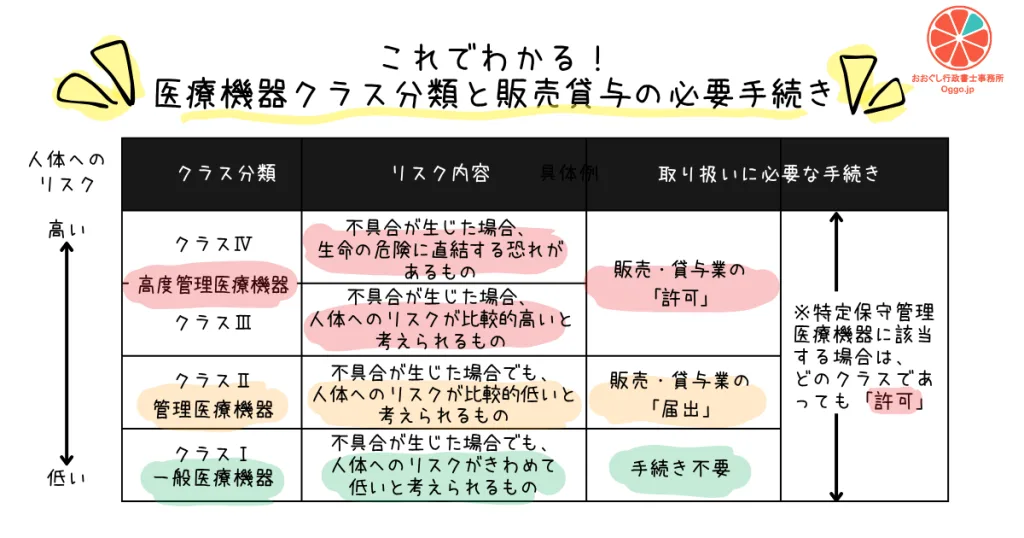

販売・貸与業の規制は、全ての医療機器に一律でかかるわけではありません。リスクによるクラス分類と、特定保守が必要かどうか、といった2つの観点から、医療機器の取り扱いに規制がかかるかが決まります。

- ① 高度管理医療機器(クラスⅢ、Ⅳ)

- 規制: 営業所ごとに都道府県知事の「許可」が必要です。

- 具体例: 視力補正用コンタクトレンズ、人工呼吸器など。

- ② 特定保守管理医療機器(クラス不問)

- 規制: クラス分類に関わらず、営業所ごとに都道府県知事の「許可」が必要です。

- 解説: 専門的な保守点検・修理が必要な医療機器のことです。クラスⅡであっても、これに該当すれば許可対象となります。

- 具体例: X線撮影装置、心電計、パルスオキシメータなど。

- ③ 上記以外の管理医療機器(クラスⅡ)

- 規制: 営業所ごとに都道府県への「届出」が必要です。「許可」のような審査はありません。

- 具体例: 電子体温計、電子血圧計、家庭用電気治療器など。

- ④ 一般医療機器(クラスⅠ)

- 規制: 原則として、販売・貸与に関する許可や届出は不要です。

2. 許可・届出に必須!「営業所の管理者」の設置

販売・貸与業の許可・届出を行う上で、最も重要な人的要件が「営業所の管理者」です。営業所ごとに1名の設置が義務付けられており、その営業所で扱う医療機器の品質確保や、従業員への教育訓練などを担当する責任者となります。

管理者に求められる資格要件は、扱う医療機器の種類によって、主に以下の2つに大別されます。

① 高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器を扱う場合

これらの機器を扱う営業所の管理者は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

- (ア) 医療機器の販売・貸与業務に3年以上従事した後、「基礎講習」を修了した者

- (イ) 厚生労働大臣が上記と同等以上の知識・経験を有すると認めた者

- これには、医師、歯科医師、薬剤師などが含まれます。また、医療機器の修理業の責任技術者の経験者なども該当する場合があります。

※指定視力補正用レンズ等、プログラム高度管理医療機器、特定管理医療機器のうち補聴器、家庭用電気治療器、プログラム特定管理医療機器の場合には条件が異なります。

② 上記以外の管理医療機器(届出対象)を扱う場合

特定保守管理医療機器に該当しない管理医療機器のみを扱う営業所の管理者は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

- (ア) 高度管理医療機器等の販売・貸与業務に1年以上従事した後、「専門講習」を修了した者

- (イ) 管理医療機器の販売・貸与業務に3年以上従事した後、「専門講習」を修了した者

- (ウ) 厚生労働大臣が上記と同等以上の知識・経験を有すると認めた者

- これには、上記の「高度管理医療機器」の管理者要件を満たす者(医師、薬剤師、基礎講習修了者など)が含まれます。

このように、扱う医療機器のリスクに応じて、求められる実務経験や受講すべき講習の種類(基礎講習か専門講習か)が異なる点を押さえておくことが重要です。

3. 許可取得後に求められる主な遵守事項

3つの重要な遵守事項

許可を取得したり、届出を済ませたりしたら終わりではありません。事業を継続していくためには、薬機法で定められたルール(遵守事項)を守る義務があります。ここでは、特に重要な3つのポイントを解説します。

- ① 記録の作成と保管 医療機器を誰から仕入れ(譲受)、誰に販売・貸与したか(譲渡)を、品名や数量、製造番号、年月日などと共に正確に記録し、一定期間保管することが義務付けられています。これは、万が一製品に問題が発生した際に、迅速に追跡できるようにするためです。

- ② 従業員への研修 営業所の管理者は、その営業所の従業員に対して、医療機器の販売・貸与に関する業務についての研修を計画的に実施する必要があります。

- ③ 営業所管理者の意見の尊重 許可取得者(開設者)は、営業所の管理者が業務を遂行するために必要があると認めて述べる意見を尊重しなければなりません。品質確保や法令遵守のために、管理者が専門的な知見から述べた意見は、適切に事業運営に反映させる必要があります。

医療機器販売・貸与業の遵守事項

その他のルールも含め、ざっと表にまとめたのがこちらです。

見ていただくと分かる通り、手続きの不要なクラスⅠにも遵守事項が定められています。すべての医療機器の流通に関わる事業者はみな、医療機器の流通を担う者として遵守事項があることを忘れてはなりません。

| 遵守事項 | 高度管理医療機器 (クラスⅢ、クラスⅣ) | 特定管理医療機器 (クラス不問) | 特定管理以外の管理医療機器 (クラスⅡ) | 一般医療機器 (クラスⅠ) |

|---|---|---|---|---|

| 管理者の設置(法第39条の2,規則第175条) | 義務 | 義務 | - | - |

| 管理者の意見の尊重(規則第172,178条) | 義務 | 義務 | - | - |

| 管理者の継続的研修(規則第168,175条第2項) | 義務 | 努力義務 | - | - |

| 管理に関する帳簿(6年保存)(規則第164,178条) | 義務 | 義務 | 義務 | 義務 |

| 譲受譲渡に関する記録(規則第173,175,178条) | 義務 | 努力義務 | 努力義務 | 努力義務 |

| 品質の確保(規則第165,178条) | 義務 | 義務 | 義務 | 義務 |

| 苦情処理(規則第166,178条) | 義務 | 義務 | 義務 | 義務 |

| 回収(規則第167,178条) | 義務 | 義務 | 義務 | 義務 |

| 教育訓練(規則第169,178条) | 義務 | 義務 | 義務 | 義務 |

| 中古品販売時の通知等(規則第170,178条) | 義務 | 義務 | 義務 | 義務 |

| 製造販売業者への不具合等の報告 (規則第171,178条) | 義務 | 義務 | 義務 | 義務 |

| 情報の提供等(法第68条の2) | 努力義務 | 努力義務 | 努力義務 | 努力義務 |

| 危害の防止(法第68条の9) | 努力義務 | 努力義務 | 努力義務 | 努力義務 |

| 許可証の掲示(規則第3条、規則第178条) | 義務 | - | - | - |

4. ケース別!私のビジネスに必要な手続きは?

自社のビジネスモデルを、具体的なケースに当てはめてチェックしてみましょう。

- ケースA:カラコンを販売するネットショップを開設したい

- →「高度管理医療機器販売業・貸与業許可」が必要です。

- カラコンはクラスⅢの高度管理医療機器です。ネットショップであっても、主たる事務所に管理者を設置し、許可を取得する必要があります。

- ケースB:薬局で電子体温計や血圧計の販売を始めたい

- →「管理医療機器販売業・貸与業届出」が必要です。

- これらは特定保守管理医療機器に該当しない管理医療機器(クラスⅡ)のため、届出となります。

- ケースC:介護用品のレンタル事業で、特殊寝台(電動ベッド)を扱いたい

- →「特定保守管理医療機器販売業・貸与業許可」が必要です。

- 特殊寝台は、医療機器の分類で言うとクラスⅠであるものの、特定保守管理医療機器に指定されているため、販売、貸与に許可が必要となります。

まとめ:まずは扱う製品の「分類」の確認から

医療機器の販売・貸与ビジネスを始める第一歩は、自社が扱いたい製品が「高度管理医療機器」や「特定保守管理医療機器」に該当するかどうかを正確に確認することです。その上で、営業所ごとに適切な管理者を確保し、必要な許可申請や届出を行いましょう。

自社で扱う製品に必要な手続きがご不明な場合や、営業所の管理者の要件について、お気軽にご相談ください。

お気軽にご相談ください。

- 初回相談は無料です。

- 行政書士には秘密保持の義務が課せられております。

- フォームに入力されたメールアドレス以外に、当事務所から連絡差し上げることはいたしません。